Neues Leben in verlassenen Kirchen

- mundo

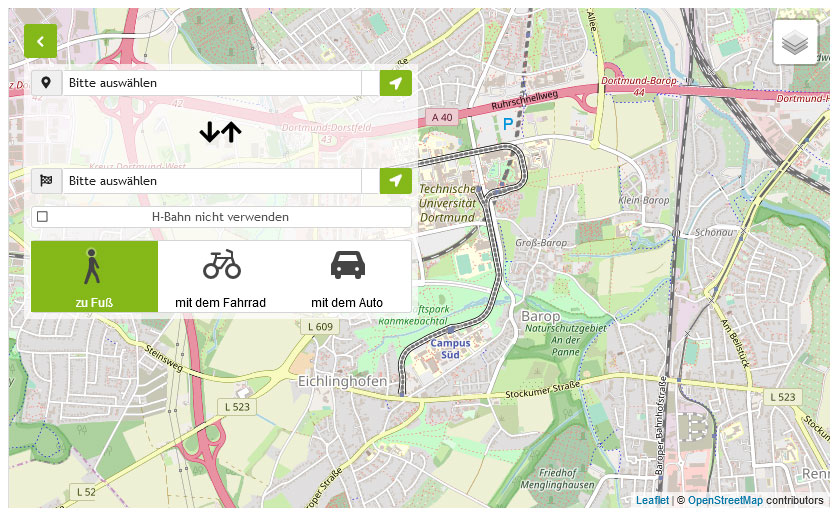

Glaube, Liebe, Fußball: Diesen Dreiklang können Besucher*innen regelmäßig in der BVB-Kirche in der Dortmunder Nordstadt erleben. Sie lädt vor jedem Heimspiel der Borussia zu einem Fangottesdienst ein – und ist längst mehr als nur ein Ort für die sonntägliche Liturgie. Bald soll noch mehr Leben einziehen: Nach einem Umbau wird die Kirche Sprachkurse für Jugendliche anbieten und Senior*innen zu gemeinsamen Mittagessen einladen. In der Dreifaltigkeitskirche, auch bekannt als Gründerkirche des Fußballvereins Borussia Dortmund, entsteht ein lebendiger Ort, an dem Religion und soziales Leben verschmelzen. „Kirchen sind Gemeingüter, Zentren der Gesellschaft und Orte gelebter Demokratie“, betont Professorin Barbara Welzel. Doch oft fehlt Kirchen und Gemeinden das Geld, die Gebäude aus eigener Kraft zu erhalten, und sie sehen im Abgeben des Gebäudes, schlimmstenfalls sogar im Abriss die einzige Lösung.

„Wem gehört die Kirche?“, fragt Welzel herausfordernd. Schnell wird klar: Nicht nur die Institution „Kirche“ ist Besitzerin der Bauwerke. „Viele glauben, Kirchen seien reine Kultorte. Doch das war nie der Fall“, erklärt sie. Ob als Kaiserpfalz oder Versammlungsort – von Anfang an dienten sie mehreren Zwecken. „Kirchen sind doppelt codierte Orte. Sie sind natürlich spirituelle Stätten, aber ebenso Treffpunkte für Kultur und Gemeinschaft“, sagt die Kunsthistorikerin. Schon immer fanden in kirchlichen Mauern politische Debatten, gesellschaftliche Treffen und kulturelle Veranstaltungen statt. Auch beim Bau lag die Verantwortung nicht allein bei Geistlichen. Das Ulmer Münster etwa, dessen 161 Meter hoher Turm oft aus dem berüchtigten Ulmer Nebel ragt, wurde von den Bürger*innen finanziert – durch Spenden und Stiftungen. Und der Kölner Dom? Der gehört per Satzung einfach sich selbst.

Der Architekturhistoriker Prof. Wolfgang Sonne und die Kunsthistorikerin Welzel blicken nicht nur auf die Geschichte sakraler Bauten zurück – sie entwickeln auch Perspektiven für deren Zukunft. Mit Leidenschaft und wissenschaftlichem Tiefgang setzen sie sich für den Erhalt von Kirchen ein. Gemeinsam gehören sie zu den Mitinitiator*innen des Kirchenmanifests, einer 2024 gegründeten Bewegung gegen den drohenden Leerstand von Gotteshäusern. Welzel war zudem Teil des Teams, das das Programm „Kirchturmdenken“ entwickelte, um Dorfgemeinschaften zu ermutigen, Kirchen als lebendige Orte zu entdecken. Sonne erforschte im Rahmen eines DFG-Projekts die architektonische und gesellschaftliche Veränderung von Kirchen, Moscheen und Synagogen seit den 1990er-Jahren.

Kirchen sind doppelt codierte Orte. Sie sind natürlich spirituelle Stätten, aber ebenso Treffpunkte für Kultur und Gemeinschaft. Prof. Barbara Welzel

Soziale Nähe ohne Verpflichtungen

„Im Kirchenmanifest fordern wir, Kirchen als Gemeingüter anzuerkennen und ihren Erhalt als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu begreifen“, erklärt Sonne. Angesichts sinkender Mitgliederzahlen der Kirchen und knapper Kassen setzt sich das Manifest für neue Trägermodelle ein, etwa gemeinschaftlich getragene Stiftungen. Zu den Mitinitiatoren gehören die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und die Bundesstiftung Baukultur, unter den Erstunterzeichner*innen befinden sich namhafte Theolog*innen und Politiker*innen. Seit der Veröffentlichung im Mai 2024 erhält es große Unterstützung aus Wissenschaft, Baukultur, Politik – und auch aus den Kirchen.

„Kirchen sind für Stadtquartiere von unschätzbarem Wert“, betont Welzel. „Der Soziologe Ray Oldenbourg entwickelte das Konzept der ‚Dritten Orte‘. Der erste Ort ist das Zuhause, der zweite die Arbeit – doch der Mensch braucht mehr als nur Wohnen und Funktionieren. Dritte Orte füllen diese Lücke: Es sind gemeinschaftliche Räume jenseits von Konsumzwang, in denen man sich begegnet, verweilen oder einfach beobachten kann – wie im Wiener Kaffeehaus, wo man stundenlang bei einer Tasse Kaffee sitzen darf, ohne mehr konsumieren zu müssen. Ursprünglich im Kontext amerikanischer Vorstädte beschrieben, stehen solche Orte für soziale Nähe ohne Verpflichtung. ‚Vierte Orte‘ oder auch ‚Dritte Orte plus‘ schließlich erweitern dieses Konzept um eine spirituelle Dimension – wie sie Kirchen bieten, die nicht nur Christen offenstehen.“

Neue Trägermodelle könnten nicht nur den Erhalt sichern, sondern auch kreative Nutzungsideen ermöglichen und ehrenamtliche Entscheidungsträger*innen entlasten. „Oft fällen kleine Gremien wie Presbyterien Abrissentscheidungen, ohne andere Nutzungsanforderungen im Quartier oder bauliche Alternativen zu kennen“, erklärt Architekturhistoriker Sonne. Das Ergebnis: unwiederbringliche architektonische und kulturelle Verluste. Das Manifest will Kirchen nicht kommerzialisieren, sondern für alle bewahren. „Niemand will in einem AirBnB eine Badewanne im ehemaligen Altarraum sehen“, schmunzelt Welzel. Es geht um durchdachte Konzepte, die traditionelle und neue Nutzungen verbinden.

Die Kirche bleibt im Dorf

Kirchen könnten Orte für Konzerte, Lesungen oder Stadtteiltreffs sein – und gleichzeitig Gottesdienste beherbergen. Zusätzliche Mieteinnahmen könnten den Unterhalt sichern, ohne dass ihr Charakter verloren geht. „Das Kirchenmanifest ist ein Weckruf an Politik, Gesellschaft und Kirchen gleichermaßen: Lassen wir unsere wertvollen Bauwerke nicht verfallen“, sagt Welzel. Der Begriff „Kirchturmdenken“ wird oft abwertend benutzt – als Synonym für engstirniges, lokales Denken. Doch für die Kunsthistorikerin beschreibt er eine zentrale Eigenschaft vieler Orte vom Allgäu bis zur Nordsee: die enge Verbindung zwischen Kirche, Dorf und Gemeinschaft. Seit mehr als 20 Jahren setzt sie sich für den Erhalt von Kirchen ein – auch für nicht-religiöse Zwecke.

„Jedes Dorf hat seinen Kirchturm“, sagt sie. „Doch sie prägen auch das Stadtbild, ergänzt Architekturhistoriker Wolfgang Sonne. „Fast jedes Stadtviertel hat eine Kirche, und ihr Fehlen wird oft schmerzlich empfunden.“ In Dortmund etwa sorgte der Abriss eines Kirchturms für unerwarteten Widerstand – nicht nur bei christlichen Gläubigen, sondern auch bei der muslimischen Community, die den Turm als Wahrzeichen ihres Viertels schätzte. In Krefeld stellten Gläubige ein Zelt vor eine entwidmete Kirche und feierten dort weiterhin Gottesdienste – ein mittlerweile erfolgreicher Protest gegen den Verlust ihres Sakralbaus.

Das Programm „Kirchturmdenken“, das 2020/21 von der Beauftragten für Kultur und Medien gefördert wurde und an dem Welzel wesentlich mitwirkte, rief Dorfgemeinschaften dazu auf, kreative Nutzungskonzepte zu entwickeln. 113 Projekte wurden gefördert – darunter eine Initiative in der Niederlausitz mit mehr als 30 Kirchen. „Von einer Fahrradroute von Kirche zu Kirche über Übernachtungen in Kirchen bis zu Kulturveranstaltungen – die Ideenvielfalt war beeindruckend“, sagt Welzel. Als Vorsitzende des Fachbeirats begleitete sie das Projekt wissenschaftlich, organisierte Workshops und Publikationen. Dabei wurden grundlegende Fragen diskutiert: Was bedeutet kulturelles Erbe? Welche Bedeutung hat die Faro-Konvention des Europarats von 2005, die das Recht auf kulturelle Teilhabe, das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert ist, konkret als Recht auf Teilhabe am kulturellen Erbe auslegt? Wie können Kirchen gemeinschaftlich genutzt werden? Die Auswertung zeigte: Erfolgreich waren Projekte, in denen Kirchen mit Schulen, Heimatvereinen oder lokalen Initiativen kooperierten.

Kirchen, Synagogen und Moscheen im Wandel

Seit den 1990er-Jahren wandeln sich Sakralbauten in Deutschland grundlegend. Dies betrifft nicht nur Kirchen, sondern auch Synagogen und Moscheen. Sonne untersuchte diesen Prozess innerhalb des DFG-Projekts „Sakralität im Wandel“. „Unsere Ausgangsthese war, dass immer mehr Kirchen stillgelegt werden, Synagogen architektonisch avantgardistisch gestaltet sind und Moscheen oft dem klassischen Vorbild der Hagia Sophia mit Kuppel und Minarett folgen“, so Sonne. Doch die Forschung ergab ein komplexeres Bild: Tatsächlich gibt es im christlichen Sakralbau mehr Neubauten als erwartet, während Synagogen oft unscheinbare, funktionale Gebäude sind, die kaum ins Stadtbild ragen. Auch viele Moscheen werden nicht neu gebaut, sondern dezent in bestehende Gebäude integriert.

Besonders bemerkenswert: Kirchen werden selten als Moscheen umgenutzt, obwohl es einige Beispiele gibt. In Hamburg wurde eine Nachkriegskirche aus den 1950er-Jahren sichtbar in eine Moschee umgewandelt – eine Ausnahme, denn oft verhindern kirchliche Institutionen solche Nutzungen. So untersagte das Bistum Essen eine entsprechende Umwandlung. Dabei bieten leerstehende Kirchen ein enormes Potenzial: Statt ungenutzt zu verfallen, könnten sie weiterhin als soziale und religiöse Begegnungsstätten dienen. Geht es um die Zukunft spiritueller Gebäude, rührt das an Gefühle.

Für die Zukunft fordern Sonne und Welzel einen breiten gesellschaftlichen Dialog. „Es reicht nicht, Forschungsergebnisse in Fachpublikationen oder dem Feuilleton zu verstecken. Wir müssen in öffentliche Diskussionen gehen, mit Stadtplaner*innen, Kirchengemeinden, Schulen und lokalen Initiativen sprechen“, sagt Welzel. Seit 2005 organisiert sie mit anderen Wissenschaftler*innen der TU Dortmund, mit dem Stadtarchiv Dortmund und dem Musikfestival Klangvokal jeden Winter eine gut besuchte öffentliche Vorlesung in der Dortmunder Stadtkirche St. Reinoldi.

Auch die Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen hat bereits mehrfach Feiern in der Stadtkirche Sankt Petri veranstaltet. Gerade in Architektur und Städtebau gilt es, den Wert öffentlicher Räume differenziert zu betrachten. „Nicht allein die Fläche macht einen Raum wertvoll, sondern auch seine Nutzung“, erklärt Sonne. Historische und aktuelle Stadtstrukturen sollten systematisch untersucht werden, um Fehlentwicklungen zu vermeiden und lebenswerte Konzepte zu fördern.

„Forschungsfragen müssen sich an den Herausforderungen der Gegenwart orientieren“, ergänzt Welzel. „Beispielsweise sorgen Kirchengemäuer meist für einen kühlen Innenraum. In Zeiten des Klimawandels sollten sie unbedingt Teil städtischer Hitzeschutzkonzepte werden.“ Die Themen des 21. Jahrhunderts erfordern neue Perspektiven und interdisziplinäre Ansätze. Es geht den Forschenden dabei nicht um Ideologie, sondern darum, Wissenschaft in gesellschaftliche Kontexte einzubinden – kritisch, reflektiert und zukunftsorientiert.

Text: Juliana Fischer

Zu den Personen:

Dies ist ein Beitrag aus der mundo, dem Forschungsmagazin der TU Dortmund.