Stereotype durchbrechen

- Top-Meldungen

- Forschung

- mundo

Prof. Nele McElvany und ihr Team vom Institut für Schulentwicklungsforschung untersuchen implizite Einstellungen von Kindern im Grundschulalter gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund.

Matheunterricht in der 3. Klasse einer Dortmunder Grundschule. Heute steht ein Rätsel-Rechenspaziergang auf dem Plan – eine beliebte Übung, um die trockene Welt der Zahlen etwas spannender zu machen. In kleinen Gruppen müssen die Kinder wie bei einem Escape-Room-Spiel Hinweise kombinieren, um alle Aufgaben lösen zu können. Spürsinn, Schnelligkeit und Rechenkünste sind gefragt. Die Gruppe, die als erste mit den Arbeitsbögen fertig ist, ist eine Woche lang vom Aufräumdienst im Klassenraum befreit. Die Lehrerin teilt die Gruppen ein. Aufstöhnen bei Lukas und Emma, als Elif und Zeynep an ihren Tisch kommen. „Oh nein, da werden wir auf keinen Fall gewinnen“, so ihr Kommentar.

Was im Klassenraum zu Tage tritt, hat tiefe Wurzeln. Kindern mit Migrationshintergrund werden – unabhängig von ihren tatsächlichen Leistungen – häufig geringere Kompetenzen zugeschrieben. Implizite negative Einstellungen gegenüber Mitschüler*innen mit Migrationshintergrund gibt es tatsächlich auch schon bei Kindern im Grundschulalter. Das hat ein Team des Instituts für Schulentwicklungsforschung (IFS) an der TU Dortmund rund um Professorin Nele McElvany herausgefunden.

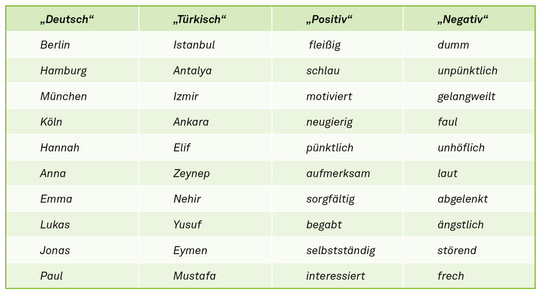

Studie mit 240 Kindern im Grundschulalter

Für seine Studie hatte das Team einen „Impliziten Assoziationstest“ (IAT) entwickelt. IATs gelten gegenüber Fragebögen, bei denen oft die sozial erwünschte Antwort angekreuzt und das Ergebnis somit verzerrt wird, als robust hinsichtlich der Aussagekraft. 240 Viertklässler*innen mussten an Tablets Vornamen und Städte den Kategorien „Deutsch“ und „Türkisch“ zuordnen und in weiteren Blöcken schul- beziehungsweise leistungsbezogene Adjektive wie „dumm“ und „schlau“, „motiviert“ und „gelangweilt“ oder „pünktlich“ und „unhöflich“ in die Attributkategorien negativ und positiv einsortieren. Dabei wurden stereotyp-konsistente Paarungen der Kategorien – Deutsch/positiv sowie Türkisch/negativ – vorgenommen, zu denen Wörter wie „Emma“ und „aufmerksam“ zugeordnet werden mussten. In den Durchgängen, die dem Stereotyp widersprachen, wurden die Kategorien Deutsch/negativ sowie Türkisch/positiv kombiniert. Aus der Reaktionsgeschwindigkeit, mit der die Kinder die Begriffe zuordneten, leiteten die Forscherinnen ab, wie tief die Stereotype sitzen. Auf eine kurze Formel gebracht – je schneller der Klick in der stereotyp-konsistenten Bedingung, desto verwurzelter das Vorurteil.

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie: Grundschulkinder ohne Migrationshintergrund verfügen im Mittel tatsächlich über negative implizite Einstellungen gegenüber Menschen mit türkischen Wurzeln. Kinder mit türkischer Migrationsgeschichte hatten solche Einstellungen gegenüber der eigenen Gruppe nicht. „Sie zeigten jedoch auch keine Präferenz gegenüber der Eigengruppe“, erklärt Nele McElvany. Die Professorin für Empirische Bildungsforschung an der TU Dortmund leitet seit acht Jahren das Institut für Schulentwicklungsforschung. In ihren Arbeiten beschäftigt sie sich mit schulischen Bildungsprozessen aus psychologischer und pädagogischer Perspektive.

Das Ergebnis der neuen Studie aus dem IFS verwundert zunächst nicht. Denn schon lange vor der Einschulung startet die frühkindliche Prägung. Ab einem Alter von etwa zwei Jahren beginnen Kinder, implizite Einstellungen zu entwickeln. Mit zunehmendem Alter auch in Bezug auf Fremdgruppen. Sie kommen zum Beispiel durch Lernprozesse zu Stande. Dr. Justine Stang-Rabrig, wissenschaftliche Mitarbeiterin am IFS, die in der Arbeitsgruppe von Prof. McElvany die Studie mitentwickelt und durchgeführt hat, erklärt das an einem einfachen Beispiel: „Nehmen wir einen Hund. Für ein Kind stellt dieser bei der Begegnung erstmal einen neutralen Reiz dar. Dann sieht das Kind aber in verschiedenen Situationen, wie Mutter oder Vater negativ auf das Tier reagieren, indem sie zum Beispiel Angst zeigen. Damit wird auch das Kind künftig automatisch Angst vor einem Hund haben. Der Hund wird zu einem valenten Reiz.“

Stereotype als Bedrohung

Bei der Haltung gegenüber einem Tier ist eine negative Vorprägung erstmal wenig problematisch – im Zweifelsfall ist Vorsicht bei bissigen Kandidaten sogar von Vorteil. In anderen Bereichen können implizite Einstellungen dagegen fatale Folgen haben. „Stereotypenbedrohung“ nennt die Wissenschaft dieses Phänomen, die ähnlich wie die landläufig bekannte „self-fulfilling prophecy“ wirken kann. So kann etwa das verbreitete Vorurteil, dass Mädchen schlechter in Mathematik wären als Jungen, tatsächlich zu Leistungseinbußen bei Schülerinnen führen.

Dr. Stang-Rabrig: „Wenn dieses Stereotyp aktiviert wird, das heißt Mitschüler vor der Mathearbeit gegenüber ihren Klassenkameradinnen zum Beispiel entsprechend negative Bemerkungen machen, kann es tatsächlich so sein, dass die Mädchen trotz gleicher Leistungsvoraussetzungen und gleicher kognitiver Fähigkeit im Mittel in dem Test schlechter abschneiden. Und dies nur, weil sie die Befürchtung haben, die Einschätzung zu bestätigen.“

Auch im Kontext einer diversen Gesellschaft kann „Stereotypenbedrohung“ im übertragenen Sinn zu schlechten Noten führen. Deshalb ist es für Prof. McElvany wichtig, möglichst früh einer Verinnerlichung von Stereotypen entgegenzuwirken, wenn das Zusammenleben funktionieren soll. „Schule stellt einen zentralen Sozialisationskontext dar, in dem sich soziale Identitäten und Einstellungen gegenüber Gruppen entwickeln. Die Klassen in Deutschland sind stark von Heterogenität geprägt. Schon heute weist gut ein Drittel der gesamten Schüler*innenschaft einen Migrationshintergrund auf. Deswegen ist es so wichtig, hier mit dem Thema anzusetzen“, sagt die Bildungsexpertin der TU Dortmund.

„Implizite negative Einstellungen sind häufig auf eine Gruppe bezogen. Beim Kontakt mit einer einzelnen Person können Stereotype aufgelöst oder zumindest entkräftet werden.“

Sabrina König

Wissen aufbauen, eine differenzierte Kenntnis über den anderen Kulturkreis vermitteln und persönliche Kontakte untereinander fördern – das sind für die Forscherinnen des ISF die Schlüssel für ein besseres Miteinander und den Abbau von Stereotypen. „Implizite negative Einstellungen sind häufig auf eine Gruppe bezogen. Beim Kontakt mit einer einzelnen Person können Stereotype aufgelöst oder zumindest entkräftet werden“, erklärt Sabrina König, wissenschaftliche Mitarbeiterin des IFS, die an der Durchführung der Studie mitgewirkt hat.

Lehrkräfte als Sozialisationsakteur*innen

Für die Praxis in der Schule kann dies zum Beispiel bedeuten, bei Gruppenarbeiten Kinder mit und ohne Migrationshintergrund zusammenarbeiten zu lassen. Im Beispiel zu Beginn dieses Textes teilt die Lehrerin Lukas, Emma, Elif und Zeynep in eine Gruppe ein. Ziel ist es, durch Perspektivübernahme Empathie zu fördern oder die Reflektionsfähigkeit zu stärken. „Es gibt bereits viele etablierte Methoden, die sich dafür anbieten, zum Beispiel die Gruppenpuzzle-Methode, bei der jedes Kind einen Teil zur Lösung beiträgt, und man erst gemeinsam eine Aufgabe vollständig erfüllt“, erklärt Stang-Rabrig.

Zunächst einmal sei es aber wichtig, Lehrkräfte als Sozialisationsakteur*innen für das Thema zu sensibilisieren und mit dem nötigen Wissen zu versorgen – am besten schon während der Ausbildung, später dann durch Fortbildungen. „Erst, wenn ich weiß, dass schon in frühen Jahren solche Stereotype vorhanden sind, kann ich im Unterricht versuchen, negativen Einstellungen mit passenden Methoden entgegenzuwirken“, so die Psychologin.

Für das Team des IFS ist die Studie mit Grundschulkindern ein erster Schritt. Auch die Einstellungen von Eltern müssten bei weiteren Untersuchungen mit einbezogen werden, da Familien zentrale Sozialisationsinstanzen seien. Und mit Blick auf die Lehrkräfte sollten auch deren Einstellungen gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund als Determinanten untersucht werden. Hier besteht offenbar akuter Handlungsbedarf, wie eine Studie aus Mannheim nahelegt: Vor vier Jahren gaben Wissenschaftler*innen einer Gruppe von Lehramtsstudierenden den Diktattext eines Achtjährigen zum Korrigieren. Der Text war immer gleich und enthielt die gleichen Fehler – manchmal allerdings hieß der vermeintliche Autor Max, manchmal Murat. Je nachdem, ob der Vorname des Kindes den deutschen oder einen türkischen Hintergrund suggerierte, fiel die Bewertung unterschiedlich aus. Es wird kaum verwundern: Max erhielt tendenziell bessere Noten als Murat.

Text: Christiane Spänhoff

Zu den Personen:

Prof. Nele McElvany ist seit 2010 Professorin für Empirische Bildungsforschung an der TU Dortmund und wurde 2020 zur Prorektorin Forschung gewählt. Zudem leitet sie seit 2014 als Geschäftsführende Direktorin das Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS). Das interdisziplinäre Institut ist als Forschungseinrichtung an der Schnittstelle von Wissenschaft, schulischer Praxis und Politik angesiedelt. Studiert, promoviert und habilitiert hat Prof. McElvany im Fach Psychologie an der Freien Universität Berlin. In ihren Forschungsarbeiten beschäftigt sie sich mit schulischen Bildungsprozessen aus psychologischer und pädagogischer Perspektive. Dabei stehen verschiedene Dimensionen des Kompetenzerwerbs von Lernenden und Lehrenden im Fokus, stets unter der Berücksichtigung individueller, sozialer und institutioneller Einflussfaktoren.

Dr. Justine Stang-Rabrig ist seit 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin (Postdoc) am Institut für Schulentwicklungsforschung. Sie studierte Psychologie an der Universität Trier und promovierte 2017 im Fach Psychologie an der Universität Passau. Einen Forschungsaufenthalt hat sie an der University of Puget Sound in Tacoma, USA, absolviert. Ihr Forschungsfokus liegt auf schulischen und individuellen Faktoren multikriterialer Bildungszielerreichung. Dabei nimmt sie zum Beispiel Themen wie Stereotype Threat, Einstellungen, Unterrichtsqualität und Wohlbefinden in den Blick.

Sabrina König ist seit 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Schulentwicklungsforschung und promoviert im Fach Psychologie. Sie studierte Psychologie an der Universität Trier und absolvierte 2018 dort ihren Master. Im Rahmen ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit Themen wie Einstellungen, Stereotypen und Stereotype Threat sowie dem Wortschatzerwerb.

Dies ist ein Beitrag aus der mundo, dem Forschungsmagazin der TU Dortmund.